La politique du logement et les carences de la Reconstruction

Après la Seconde Guerre mondiale, la France subit une pénurie de logements généralisée. Les destructions de la guerre, l'accentuation de l'exode rural et l'exceptionnelle hausse démographique (baby-boom) provoquent un important déficit d'habitations et une dégradation sensible des conditions de vie de la population. Paris et la plupart des villes françaises sont particulièrement touchées par le manque de logements et les taudis se multiplient dans leurs périphéries jusqu'à la fin des années 1940. Les premières interventions de l'Etat, censées lancer et stimuler l'effort de reconstruction du pays en 1945, tardent à produire les résultats escomptés dans le domaine du logement. Les mesures des pouvoirs publiques, comme la construction de 100.000 habitations provisoires, sont temporaires et souvent insuffisantes.

Sous l'impulsion du ministre de la Reconstruction, Eugène Claudius-Petit, les pouvoirs publics prennent une nouvelle série de décisions visant à accélérer la construction de nouveaux logements et la réhabilitation des logements anciens à partir de 1948. La loi du 1er septembre 1948 crée l'allocation logement et comprend les premières mesures d'incitation. Puis, la loi du 21 juillet 1950 facilite la construction de logement et l'accès à la propriété. C'est dans ce contexte que le modèle des habitations à bon marché - les "HBM", bâties majoritairement dans l'entre-deux-guerres - se généralise sous la forme des habitations à loyer modéré ("HLM"). Mais la construction de ces nouveaux logements reste lente jusqu'en 1953 ; date à laquelle l'Etat fixe de nouveaux objectifs plus ambitieux, à travers la construction de 240.000 logements par an (plan Courant, 1953).

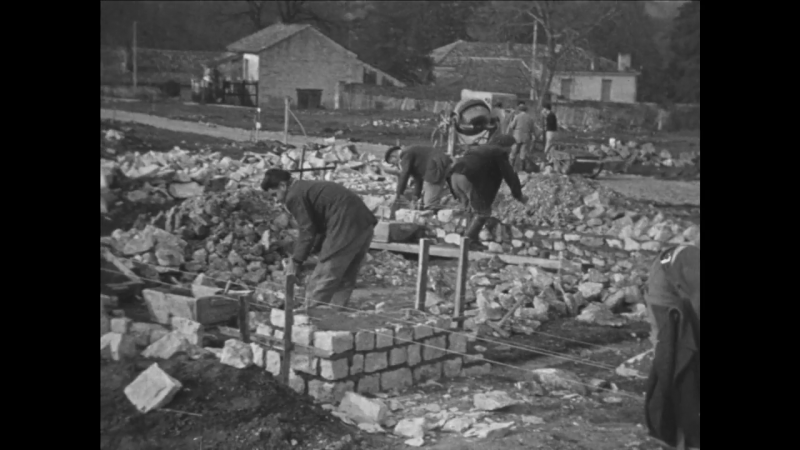

Extraits des films "Cités des Castors". Collections des Archives départementales de Charente.

La naissance d'un mouvement coopératif et ouvrier : les Castors

Pendant la Reconstruction, la réalisation de nouvelles habitations collectives résulte le plus souvent des initiatives privées de promoteurs et d'entrepreneurs largement soutenus par les pouvoirs publics. Mais la période est également marquée par l'apparition de nouvelles expériences coopératives, sous la forme de l'autoconstruction. C'est dans ce contexte que le mouvement Castor se structure à partir de plusieurs initiatives locales et entend porter une solution nouvelle à la crise du logement. En 1948, plusieurs coopératives Castors voient le jour de manière quasi-simultanée sur le territoire. A Bordeaux, un groupe d'ouvriers crée une première société coopérative, le Comité Ouvrier du Logement (COL). Le Comité acquiert rapidement un terrain à Pessac pour que ses membres puissent y construire leurs propres maisons.

Cette initiative fait rapidement des émules et de nombreuses coopératives adoptent spontanément le modèle bordelais. A l'image du COL, les coopératives regroupent des ouvriers désireux de participer à la construction de leur logement individuel et d'accéder à la propriété sur le principe de "l'apport-travail" ; soit un investissement qui ne se fonde pas sur le capital financier du futur propriétaire mais sur un apport calculé en heures de travail effectuées sur le temps de loisir (week-end et congés). Très vite, ces coopératives se rassemblent pour former l'Union Nationale des Castors (UNC) entre 1950 et 1951. L'UNC est, dès lors, chargée de coordonner le mouvement Castor sur l'ensemble du territoire et de porter ses idées auprès des pouvoirs publics. Car l'UNC défend le modèle de la maison individuelle comme seul garant de l'amélioration des conditions de vie de la population, alors que l'Etat privilégie l'habitation collective comme une solution pérenne à la crise du logement - solution largement inspirée par les idées de l'architecte Le Corbusier. Malgré des réticences, l'Etat reconnaît et légalise rapidement le système d'autoconstruction Castor pour pallier aux carences des politiques publiques et encadrer le mouvement naissant.

Extraits des films "Cités des Castors". Collections des Archives départementales de Charente.

Les "Castors Angoumoisins" : une aventure collective filmée

En 1952, un groupe d'ouvriers fonde une nouvelle coopérative d'autoconstruction à Angoulême (Charente) pour réaliser de nouvelles habitations selon les principes du mouvement Castor. Les "Castors Angoumoisins" acquièrent rapidement un premier terrain dans la commune limitrophe de Gond-Pontouvre (Charente), avant d'être approchés par un ingénieur des Ponts et Chaussées, Jean Sebire, attiré par les idées des coopérateurs. Sous l'impulsion et la coordination de Jean Sebire, les "Castors Angoumoisins" obtiennent l'autorisation de construire un premier lotissement comprenant 43 maisons individuelles à Gond-Pontouvre puis un second, dans le quartier de la Grande-Garenne d'Angoulême, constitué de 26 logements. La réalisation de ces deux cités ouvrières et la construction de l'ensemble des habitations ont mobilisé les "Castors Angoumoisins" pendant une dizaine d'années, de 1952 à 1963.

Cette aventure collective a été filmée par un ouvrier électricien, Guy Dumoussaud - Castor plus connu sous le surnom de "Cinéma" -, missionné par la coopérative qui souhaitait conserver une trace de cette entreprise. Les films de Guy Dumoussaud, tournés avec une caméra 9,5mm, sont des archives rares et précieuses : elles permettent au spectateur contemporain de découvrir tous les aspects de l'autoconstruction Castor et de faire connaissance avec les nombreuses figures qui ont émaillé ces chantiers. Sur ces images, les Castors extraient eux-mêmes les pierres et le sable dans les carrières, organisent le transport des matériaux jusqu'aux chantiers de construction et aménagent le terrain (canalisations, réseau électrique) et les routes des futures cités ouvrières. Les films rappellent d'ailleurs la présence des nombreux corps de métiers ouvriers impliqués dans cette entreprise collective. Durant le week-end et pendant les congés, en hiver comme en été, les Castors filmés participent gaiement aux diverses tâches du chantier et apportent tout leur savoir-faire dans la construction des logements. Et surtout, la caméra de "Cinéma" prend le temps de capturer les nombreux moments de solidarité et de convivialité qui ponctuent la vie des chantiers, car ce sont ces moments de partage qui incarnent peut-être le mieux les valeurs humanistes du mouvement Castor.

Extraits des films "Cités des Castors". Collections des Archives départementales de Charente.

Ressources & références bibliographiques

- Julie Boustingorry, Des pionniers autoconstructeurs aux coopérateurs : histoire des Castors en Aquitaine, Thèse d'Histoire, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2008.

- Fabrice Marache (réal.), La Cité des Castors, Documentaire, 2007, 52 min.

- Site officiel de l'Association Castors : https://les-castors.fr/